顧客満足度調査とは?実施する目的や調査の流れ、代表的な調査方法

2025/10/24

自社の商品・サービスをより良いものにするには、ユーザーの声が欠かせません。コールセンターの応対品質を向上させるには、顧客からの評価へ目を向け、自社の現状を把握することから始めましょう。

ここでは、企業の商品やサービスへの満足度を知るために役立つ、「顧客満足度調査」について解説します。調査を実施する際のポイントや、実施手段もご紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。顧客満足度を向上させ、さらにユーザーから選ばれるブランドを目指しましょう。

目次

顧客満足度調査とは?

顧客満足度調査とは、自社が提供する商品やサービス、顧客対応などに対して、顧客がどの程度満足しているかを測定・分析するための調査活動です。主にアンケートなどを通じて、顧客の意見を定量・定性の両面から収集・分析します。その結果を、事業活動の改善や次の戦略立案に活かすことが目的です。

そもそも顧客満足度とは

顧客満足度とは、企業の商品やサービスなどに対して、顧客がどれほど満足しているかを示したものです。満足度の程度には、商品やサービスなどへの期待値が関係しています。顧客の期待値を上回る価値を提供できた場合は、満足度が高まりやすいといえます。その反対に、期待値を下回った場合は満足度が低くなる傾向にあるため、注意が必要です。

なお、顧客満足度とよく似た指標として、「顧客ロイヤルティ」が挙げられます。ロイヤルティ(Loyalty)という言葉には「忠誠心」という意味があり、ブランドに対する信頼や愛着を示したものです。

顧客満足度調査を行う目的

顧客満足度調査は、単に顧客の満足度を測るだけでなく、企業の持続的な成長のために様々な目的をもって実施されます。

・現状把握と改善点の抽出

顧客の声から自社の強み・弱みを把握し、優先して改善すべき点を見つけます。

・利用者の信頼感を高める土台づくり

不満を早期にとらえ対応することで、利用者の離脱を抑え、支持を獲得しやすくなります。

・意思決定の裏付けを得る

体系的に得られたデータをもとに、施策の優先順位や方針を判断できます。

顧客満足度調査の流れ

STEP1.調査の準備

初めに、自社が顧客満足度を調査する目的や、目標を設定します。その後、目的を踏まえた調査内容や、適切な方法などを検討し、調査計画を作成します。

STEP2.調査の実施

準備段階で作成した計画に沿って、ユーザーへの調査を行います。調査の実施後は、分析へ向けて集めたデータを集計しましょう。

STEP3.調査結果の分析

調査結果を分析し、結論を出します。自社の強みや、課題を明らかにすることが大切です。分析によって立てた仮説を基に、顧客満足度を向上させるための施策を検討します。

顧客満足度の主な指標

顧客満足度を測定するためには、目的に応じてさまざまな指標が用いられます。ここでは、代表的な4つの指標について解説します。

CSAT

CSAT(Customer Satisfaction Score)は、商品購入や問い合わせ対応など、特定の体験に対する顧客の満足度を直接的に測る指標です。「とても満足」「満足」「普通」「不満」「とても不満」といった5段階評価などで質問することが多く、顧客の体験直後の満足度をシンプルに測定できるのが特長です。

NPS®

NPS®(Net Promoter Score)は、「この商品を友人に薦める可能性はどのくらいありますか?」といった質問を通じて、顧客のロイヤルティ(愛着・信頼)を測る指標です。単なる満足度だけでなく、将来の収益につながる「推奨意向」を数値化できるのが特徴です。多くの企業が、NPS®と成長指標との関連性に注目し、顧客ロイヤルティを把握する枠組みとして活用しています。

【関連記事】

NPS®とは?顧客ロイヤルティの評価に活用するメリット、調査方法

CES

CES(Customer Effort Score)は、商品の購入や問題解決の際に、顧客が「どのくらいの労力(手間)を要したか」を測る指標です。「少ない努力で目的を達成できたか」を問うことで、顧客体験のスムーズさを評価します。この指標は、顧客の手間を減らすことが満足度やリピート率の向上につながるという考え方に基づいています。

JCSI

JCSI(Japanese Customer Satisfaction Index)は、サービス産業生産性協議会(SPRING)が公表する日本独自の顧客満足度指標です。「顧客期待」「知覚品質」「知覚価値」「顧客満足」「推奨意向」「ロイヤルティ」という6つの要素を因果モデルで分析し算出します。業界内だけでなく他業種とも比較できるため、自社の立ち位置を客観的に把握するベンチマークとして広く活用されています。

顧客満足度調査を実施する前の準備とは?

顧客満足度調査を実施し、リサーチ結果を改善へ役立てるには、以下のポイントを意識しましょう。ここでは、マーケティングリサーチを十分に活用するために、企業が注意したい点を解説します。

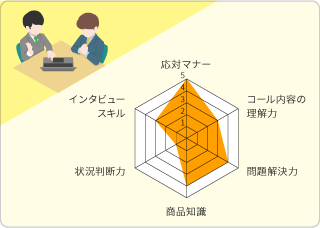

弱点を特定

弱点を特定

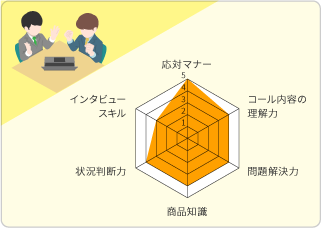

弱点を強化

弱点を強化

調査の目的を整理する

顧客満足度調査を実施すること自体は、本来の目的ではありません。調査の目的は、調査によって得られた情報をもとに、次のアクションを起こすことです。調査後に顧客満足度を向上させるためには、調査を通じてどのような点を明らかにしたいのか、どのような課題を解決したいのかを、事前に整理しておくことが大切です。

顧客に尋ねる内容を決める

顧客満足度調査では、調査の目的に適した質問を用意しておきましょう。目的と無関係な質問では、その後に役立てられる意見や結果は得にくいためです。自社の価値につながる質問のみを集め、必要最低限の設問数に絞り込むよう心がけましょう。その際は、ほかの企業や自治体が実施した調査の質問を参考にしたり、活用したりするのも一つの手です。

実施手段を検討する

顧客満足度の調査方法には、複数の選択肢があります。それぞれの調査方法によって、得られる情報の内容が変わってくることも。自社の目的や明らかにしたいことに応じて、適切な手段を選びましょう。なお、各種実施手段について、詳しくは以下の見出しで取り上げます。

代表的な顧客満足度の調査方法

最後に、代表的な顧客満足度の調査方法をご紹介します。調査手法ごとの特徴や、メリット・デメリットを解説するため、比較してみましょう。顧客満足度向上へ向けて、必要な調査データの入手手段をご検討ください。

対面インタビュー

商品やサービスを利用した顧客と対面し、直接質問する形式です。複数人を同時に調査する「グループインタビュー」を行う方法もあります。

【メリット】

・回答するときの顧客の様子や表情など、言葉以外の情報も得られる。

・回答内容に応じて、その場で質問を深掘りできる。

・質問が複雑な場合でも、インタビュアーがその場で意図を補足できるため、回答者に真意が伝わりやすい。

【デメリット】

・ほかの方法と比べてコストや時間がかかる。

・インタビュアーのスキルによって、回答の質が左右される可能性がある。

・回答者に心理的な負担を与えやすく、本音を引き出しにくい場合がある。

インターネット上での調査

自社のWebサイト上の専用ページや、ネットリサーチ専門の調査会社のアンケートページなどで、アンケート調査を行います。

【メリット】

・多くの回答をスピーディかつ低コストで集めやすい。

・写真や動画などを活用した、視覚的に分かりやすい質問ができる。

・回答結果が自動で集計されるため、分析が容易。

【デメリット】

・インターネットを利用しない層には調査が届かない。

・回答の信頼性の担保が難しい(なりすましや、不誠実な回答などのおそれあり)。

・アンケートの回収率が低くなりやすい。

郵送による調査

顧客の家へはがきなどを郵送し、回答してもらう形式です。多くのユーザーを対象にできる点は、インターネットでの調査と同様です。

【メリット】

・インターネット調査では回答を得にくい高齢者層など、幅広い層を対象にできる。

・回答者は時間や場所を選ばず、自分のペースでじっくり考えながら回答できる。

【デメリット】

・アンケートの発送から回収、結果の集計までに時間がかかる。

・印刷費や郵送費、回答をデータ化する人件費などコストがかかる。

・質問の意図が伝わりにくくても、その場で補足説明ができない。

SMS(ショートメッセージサービス)を活用した調査

顧客の携帯電話にURLを添付したSMSを送信する形式です。主にコールセンターで使われています。URLを開いた顧客を、Web上に設けたアンケートサイトへ誘導し、オンラインで回答してもらうのが特徴です。なかには結果の集計を自動で行えるサービスもあります。

【メリット】

・携帯電話番号さえ分かっていれば、幅広い顧客層にアプローチできる。

・問い合わせ直後など、リアルタイムに近いタイミングで案内を送れる。

【デメリット】

・迷惑メッセージと誤解され、不信感を与える可能性がある。

・送信できる文字数が限られているため、調査の目的や趣旨を伝えにくい。

IVR・ボイスボットによる調査

近年では、従来のオペレーターによる電話調査に代わり、自動音声応答(IVR)やボイスボットを活用した顧客満足度調査が広がっています。IVRはプッシュ操作による回答収集を自動化できるのが特長です。さらにボイスボットは、顧客の発話内容をAIが自動でテキスト化し、サービスによっては要約・傾向分析・集計まで行える機能を備えています。これにより、従来よりも効率的かつ多角的な分析が可能になります。

【メリット】

・24時間365日稼働でき、大規模かつ効率的な調査が可能。

・アウトバウンド型(企業から顧客へ発信する調査)にも対応でき、能動的なアプローチが可能。

・人件費を削減しながら、回答データを即時にマーケティングや改善施策へ活用できる。

【デメリット】

・導入には一定のコストがかかる。

・高齢層や機械的な音声に慣れていない顧客には、操作に戸惑う可能性がある。

・自由回答を正確に解釈するには、AI分析の精度向上が前提となる。

IVRは短時間で大量にデータを回収できる効率性が強みであり、ボイスボットはそこに「発話データの活用」という新しい分析軸を加えた形です。両者を使い分けることで、自社に合った調査体制を構築できます。

コールセンターの顧客満足度調査にはIVRがおすすめ

今回は、顧客満足度調査の基礎知識や、実施する際のポイント、実施手段についてお伝えしました。顧客満足度調査は、電話で実施する方法もあります。特に、コールセンターの対応品質を調査する際は、IVRやボイスボットの活用がおすすめです。

電話放送局では、コールセンターの課題解決につながる多彩なサービスを提供しています。顧客満足度を数値化できる「CS調査IVR」では、オペレーターの対応直後のタイミングで、効率的に調査を実施。ボタン操作による5段階評価やYES/NOでの回答のほか、オプションサービスではフリーコメントの録音も可能です。顧客の本音をリアルタイムで収集し、品質改善に役立てられます。

また、顧客からの着信(インバウンド)だけでなく、企業から能動的に発信する(アウトバウンド)調査にも対応しています。

コールセンターに顧客満足度調査を導入する際は、電話放送局の「CS調査IVR」へのお問い合わせをぜひご検討ください。

CS調査IVR

お役立ち資料 無料ダウンロード

本資料では、ボイスボット・IVRを活用した電話業務を自動化する手法や、ボイスボット・IVR提供会社を選ぶポイントを知ることができます。

【本資料は、下記の関心をお持ちの方におすすめです】

・コールセンターの電話業務をどこまで自動化できるのか知りたい

・自動化に適したコール内容を知りたい

・ボイスボット、IVR導入により、自動化に成功した事例を知りたい

関連コラム

おすすめコラム

IVRをご検討中の方

簡単・便利なIVRを体験

カテゴリー

- ACD(2)

- AHT(1)

- AIエージェント(3)

- BPO(4)

- CPaaS(2)

- CS調査(6)

- CX(3)

- DX(11)

- EX(1)

- FAXDM(1)

- KPI(4)

- PBX(3)

- PCI DSS(2)

- RPA(1)

- SMS(2)

- SMS送信IVR(3)

- VOC(7)

- あふれ呼(5)

- アンケート(5)

- インバウンド(2)

- オートコール(8)

- カスハラ(7)

- カード決済(3)

- キャンペーン活用(1)

- コンビニ決済(1)

- コールセンターシステム(8)

- コールフロー(4)

- コールリーズン(5)

- チャットボット(2)

- テレワーク(2)

- バックオフィス(8)

- ビジュアルIVR(1)

- ボイスフィッシング(1)

- ボイスボット(8)

- ボイスボット・IVR選び方(15)

- マニュアル(11)

- 基本(1)

- 多要素認証(4)

- 多言語(1)

- 生成AI(3)

- 用件振分・情報案内(5)

- 督促(4)

- 自動受付IVR(1)

- 自治体DX(5)

- 電話取り次ぎ(14)

- 電話認証(4)

IVRで電話業務を自動化する手法や、IVRサービス提供会社を選ぶポイントを知ることができる資料を無料提供

IVRで課題解決

こんな課題ありませんか?

- 電話対応を自動化したい

- あふれ呼や営業時間外の機会損失を減らしたい

- 災害時のBCP(事業継続計画)やテレワークに活用したい

お電話からのお問い合わせ

-

大阪(西日本エリア)

06-6313-8000 -

東京(東日本エリア)

03-3645-1711