3Dセキュア(本人承認サービス)とは?2.0の特徴や利用手順、注意点

2025/10/10

悪意のある第三者が顧客になりすまし、クレジットカードを不正利用する被害が多発しています。クレジットカードはオンラインショッピングの決済手段の主流であることから、なりすましの手口には注意しなければなりません。そこで、国際ブランドがセキュリティ対策として推奨しているのが「3Dセキュア」です。本記事では、3Dセキュアの基礎知識に始まり、導入効果や注意点などをお伝えします。3Dセキュア以外の本人認証の選択肢もご紹介するため、総合的なセキュリティ強化へ向けてぜひご一読ください。

目次

・【クレジットカード利用者向け】3Dセキュア2.0の利用手順

・3Dセキュアや電話認証を活用してセキュリティを強化しましょう!

3Dセキュア(本人認証サービス)とは

3Dセキュアとは、クレジットカード決済時に行われる本人認証の仕組みのことです。特にオンライン上での決済において、第三者による不正利用を防ぐために導入されています。

3Dセキュア2.0(EMV 3-Dセキュア)の特長

3Dセキュアは、バージョンによって本人認証の方法が異なります。以前のバージョンである3Dセキュア1.0では、パスワードの入力による本人認証が採用されていました。そこでは決済の度に本人認証を求められるため、利用者はクレジットカードを利用する都度、パスワードを入力しなければなりません。それに対して、3Dセキュア2.0では、決済のリスクがリアルタイムで判断され、不正利用が疑われる場合のみ本人認証を求められます。そのため、不正利用の可能性が低いと判断されるケースでは、本人認証は不要です。また、3Dセキュア2.0では生体認証やワンタイムパスワードなどを用いて本人認証が行われる点も大きな違いだといえます。

国際ブランドごとに異なる3Dセキュアの名称

3Dセキュアに対応している国際ブランドの代表例として挙げられるのは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club Internationalなどです。

なお、3Dセキュアのサービス名称は、以下のように国際ブランドごとに異なります。

| 国際ブランド名 | 3Dセキュアのサービス名称 |

|---|---|

| Visa | Visa Secure |

| Mastercard | Mastercard® ID Check™ |

| JCB | J/Secure™ |

| American Express | American Express SafeKey® |

| Diners Club International | ProtectBuy® |

現在では、主要な国際ブランドおよび国内の多くのカード発行会社が3Dセキュア2.0に対応しています。そのため、大部分のクレジットカードで利用可能となっていますが、発行会社やカードの種類によっては未対応の場合もあります。特に一部のデビットカードやプリペイドカード、あるいは古いカードでは利用できないケースがあるため、利用にあたっては発行会社の案内を確認すると良いでしょう。

EC加盟店における3Dセキュアの原則、導入必須について

近年、クレジットカードの不正利用被害は深刻化しており、その手口も巧妙になっています。日本クレジット協会の発表によると、2024年の不正利用被害額は過去最高のおよそ555億円に達しました。

このような状況を受け、国際ブランド各社はオンライン取引のセキュリティ強化を推進しています。その一環として、従来の3Dセキュア1.0の終了を段階的に進め、2022年10月には3Dセキュア1.0を利用した取引に対するチャージバック補償の対象が終了しました。現在は3Dセキュア2.0の利用が取引保護の前提となっています。

さらに、クレジットカード・セキュリティガイドラインでは、2025年4月以降、原則すべてのEC加盟店において3Dセキュア2.0の導入を求める方針が示されています。これにより、EC加盟店にとって3Dセキュアの導入は、もはや任意ではなく事実上の必須要件となっています。

【出典】「クレジットカード不正利用被害の発生状況」 (一般社団法人日本クレジット協会)

【クレジットカード利用者向け】3Dセキュア2.0の利用手順

クレジットカード利用者が3Dセキュアの認証を受けるまでの流れを4つのステップで解説します。3Dセキュアの導入後、自社の顧客はどのような手続きを経て支払いを完結できるのか、利便性の観点から十分に検討しましょう。

Step1.事前登録

まずはクレジットカードの利用者が3Dセキュアに対応したカードを発行し、カード会社のサービス上で必要な事前登録をします。

旧来の3Dセキュア1.0では固定パスワードによる本人認証が一般的でしたが、現在はほとんど使われていません。

Step2.決済ページへの入力

続いて、事前登録を済ませた利用者が、3Dセキュアに対応したECサイトでオンラインショッピングを行う段階です。ここでは、通常のクレジットカード決済と同様に、クレジットカード情報を入力します。

入力後、システムは取引のリスクを評価し、必要に応じて追加認証へ進みます。

低リスク取引の場合:追加認証は不要と判断され、カード情報の入力だけで決済が完了します。

高リスク取引の場合:不正利用の疑いがあると判断され、追加の本人認証へと進みます。

Step3.追加認証(必要な場合のみ)

不正利用の可能性があるとシステムが判断した場合にのみ、追加の本人認証が実施されます。認証方法は以下の通りです。

・ワンタイムパスワード(SMSやアプリで送信)

・生体認証(指紋・顔認証など)

・専用アプリのプッシュ通知承認

・電話番号宛の自動音声応答による確認

Step4.決済の完了

追加認証が不要だった、もしくは成功した場合、決済は完了となり利用者は決済成功の通知を受け取ります。

自社のオンライン決済に3Dセキュアを導入するメリット

自社のオンライン決済に3Dセキュアを導入すると、セキュリティ強化によるさまざまなメリットが期待できます。年々クレジットカードの不正利用の手口が巧妙化する中、3Dセキュアの導入で得られる効果を押さえておきましょう。

クレジットカードの不正利用の防止

3Dセキュア2.0では、利用者の端末情報、行動データ、生体認証など複数要素で本人確認を行うため、不正利用防止の効果が高まります。これにより、第三者によるなりすまし行為を避けることができます。

なりすましとは、第三者が本人を装って悪事をはたらくことを指します。社会のオンライン化にともない、本人が利用するオンラインサービスのIDやパスワード、クレジットカード情報などが窃取される事例が多くなりました。これらの重要な情報を盗んだ犯人が、本人を装って有償のサービスを利用したり、クレジットカードを不正利用したりする被害が相次いで発生しています。クレジットカード決済でのなりすましを回避するには、精度の高い認証で本人確認を行う対策が有効です。

チャージバックのリスク軽減

3Dセキュアの本人認証を使用した取引は、万が一不正利用の被害に遭った場合でもチャージバックの対象外となります。そのため、3Dセキュアを導入したオンラインショップは、チャージバックにより損害を受けるリスクを避けやすくなるのです。近年はオンラインショップを狙ったサイバー犯罪が跡を絶ちません。本人認証によりセキュリティを強化することで、EC事業者にも多くのメリットがもたらされます。

チャージバックとは、クレジットカードの不正利用が発生した際に、利用者を守るための仕組みです。不正利用が発覚すると、カード会社がチャージバックにより該当する決済を取り消して、加盟店への支払いを拒絶します。これにより利用者は損害を受けずに済みますが、加盟店は犯人の手に渡った商品を回収するのが難しく、結果として損失分を負担しなければなりません。一般的にカードの不正利用ではブランド品や家電などの高額な商品がターゲットになるため、大きな損害を受けるリスクがあります。

3Dセキュア導入時の注意点

ここまでご紹介した通り、3Dセキュアはクレジットカード決済のセキュリティ強化に効果的ですが、導入の際は注意したい部分もあります。利用者の利便性を損なうデメリットも懸念されるため、セキュリティ対策で導入する際は以下のポイントにご注意ください。

認証による決済完了率の低下リスクが生じる

ECサイト運営では、顧客が商品やサービスをカートに入れたまま離脱してしまうことを「カゴ落ち」と呼びます。購入の直前で離脱してしまう理由として挙げられるのが、決済方法や送料などの問題です。決済に多くの手間がかかったり、希望する決済手段が使えなかったり、送料が高額であったりした場合に、カゴ落ちが発生すると考えられています。

3Dセキュアはセキュリティ強化に有効ですが、認証プロセスが追加されることで顧客の決済完了率が低下する可能性があります。特に、本人確認の作業中に購入者が離脱してしまうケースは少なくありません。

ただし、この課題は主に3Dセキュア1.0のものでした。3Dセキュア2.0では、リスクの低い取引では認証が不要なフリクションレス・フローが採用されているため、顧客に手間をかけることなく決済が完了します。これにより、1.0と比較してカゴ落ちのリスクは大幅に軽減されています。

不正利用のリスクは残る

たとえ3Dセキュアを導入しても、クレジットカードが不正利用されるリスクを完全になくすことはできません。近年はカード会社を装ってSMSやメールを送りつけ、偽のウェブサイトに誘導して認証コードや個人情報を窃取するといった、巧妙なフィッシング詐欺の手口が増えています。万が一これらの情報が流出してしまえば、3Dセキュアによる認証を突破されてしまう可能性もゼロではありません。

不正利用を防止するには、複数の対策を組み合わせてセキュリティを強化する方法が有効です。3Dセキュア以外にも、不正検知システムの導入や、セキュリティコードによる認証などの方法が挙げられます。セキュリティコードはカードの磁気情報には記録されていないため、磁気情報を抜き取るスキミングの手口で盗まれにくいのが特徴です。

3Dセキュアを補完する、本人認証とは?

3Dセキュアはクレジットカード決済時の不正利用を防ぐ、今や必須のセキュリティ基盤です。では、決済以外の重要な場面、例えば「会員情報の変更」「ポイントの利用」「高額な取引の最終確認」などでは、どのようにセキュリティを確保すべきでしょうか。

このような、3Dセキュアの守備範囲とは異なるシーンや、さらに認証を強化したい場合に有効なのが、電話番号を利用した「電話認証」(IVR認証)です。

最後に、電話放送局(DHK)が提供する本人認証システム「電話認証」(IVR認証)の特長や導入事例をご紹介します。

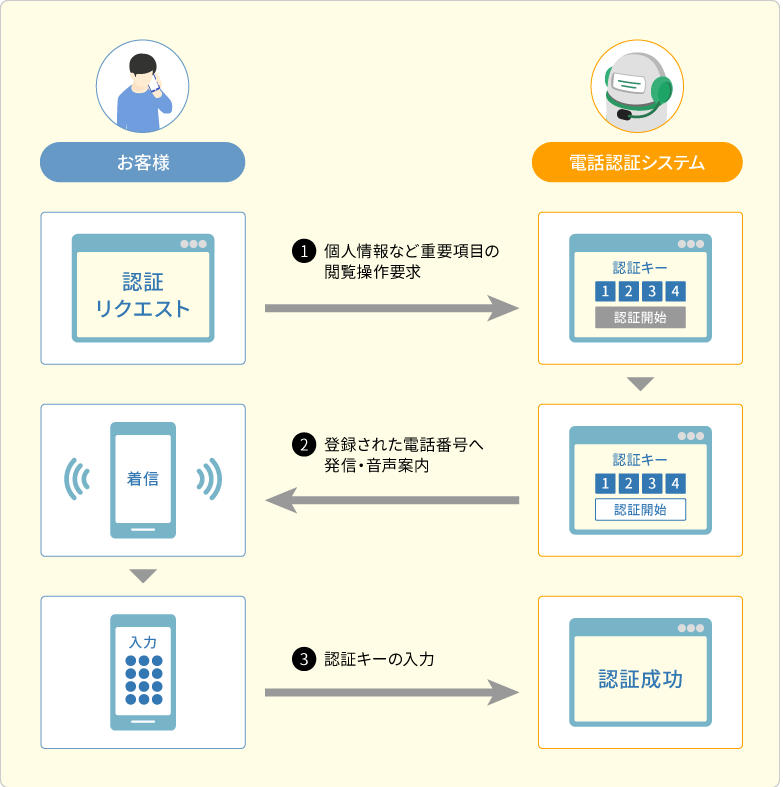

電話認証による本人認証システム

「電話認証」(IVR認証)は、電話を利用した本人認証システムです。電話番号と認証キー(ワンタイムパスワード)を用いた2要素認証を行います。主に顧客が重要な処理を行う際や、個人情報へアクセスする際の本人確認に用いられます。例えば、オンラインでの銀行振込、マイページの決済情報の閲覧などに適した認証方法です。

「電話認証」(IVR認証)による2要素認証では、顧客が認証リクエストを行うと登録された電話番号へ発信し、自動音声応答システム(IVR)による案内を行います。顧客がプッシュボタンで認証キー(ワンタイムパスワード)を入力することで、本人確認を行う仕組みです。ワンタイムパスワードは使い捨てのため安全性が高く、さらには一定時間内に操作が完了しなければタイムアウトさせる設定もできます。セキュリティ強化に役立ち、なりすましによる不正利用の対策におすすめです。

「電話認証」(IVR認証)のワンタイムパスワードは、IVRが音声で顧客へ通知します。パスワードを生成するためにハードウェアトークンやスマホアプリなどは不要なため、導入や運用で高額なコストを負担する必要はありません。また、電話機のプッシュボタンのみで簡単に操作できるため、顧客へのサポート対応のコストも抑えやすくなります。

【参考】

IVRとは?特徴やコールセンターに導入するメリット、サービスの選び方

IVR認証の仕組みとは?電話を使った本人確認で不正利用を防ぐ

導入事例の紹介

電話放送局では、IVRを用いた本人認証サービス「電話認証」(IVR認証)をご用意しています。多様な業界での導入実績があり、重要な処理を行う場面や個人情報にアクセスする場面などで、セキュリティ強化に役立つのが特長です。ここでは、電話認証(IVR認証)の導入事例をご紹介します。

導入事例 金融

【導入によって得られた効果】

(1)セキュリティの強化

2要素認証による精度の高い本人認証が可能に。

(2)事務コストの軽減

本人認証時に発生するパスワード忘れ、届出住所への書類郵送、コールセンターや窓口の対応など、事務手続きのコストを軽減。

(3)開発・運用コストの軽減

ハードウェアトークンやスマホアプリの開発・運用で生じる高額な費用を大幅に軽減。ハードウェアトークンの初期費用や紛失・故障時の対応コストが不要に。スマホアプリのシステム開発費用、OSバージョンアップにともなうメンテナンス費用、操作に関するサポートなどの運用費用も削減。

導入事例 エンターテインメントサービス

【導入によって得られた効果】

(1)顧客情報の保護

不正アクセスによる顧客アカウントの乗っ取り被害を予防。

(2)顧客へ安心感を提供

重要な情報へアクセスする際に認証を求めることで顧客に安心感を提供。

(3)サービス、企業価値向上

安心して利用できる環境を整備して顧客の流出を防ぎ、ファンの離脱を防止。

導入事例 訪問サービス

【導入によって得られた効果】

(1)顧客情報の保護

不正アクセスによる顧客アカウントの乗っ取り被害を予防。

(2)顧客へ安心感を提供

重要な情報へアクセスする際に認証を求めることで顧客に安心感を提供。

(3)サービス、企業価値向上

安心して利用できる環境を整備して顧客の流出を防ぎ、ファンの離脱を防止。

3Dセキュアや電話認証を活用してセキュリティを強化しましょう!

ここまで3Dセキュアの基礎知識や、認証を受ける流れ、導入効果や注意点などを解説しました。クレジットカードは多くのオンラインショップが採用する決済手段です。本人認証によってセキュリティを強化することで、カードの不正利用やチャージバックによるリスクを避けやすくなります。そんな3Dセキュアの他にも、電話を利用して本人認証を行うことも可能です。セキュリティ対策の一環として本人認証の導入をご検討の際は、電話放送局の「電話認証」(IVR認証)をおすすめします。

電話認証

関連コラム

おすすめコラム

IVRをご検討中の方

簡単・便利なIVRを体験

カテゴリー

- ACD(2)

- AHT(1)

- AIエージェント(3)

- BPO(4)

- CPaaS(2)

- CS調査(6)

- CX(3)

- DX(11)

- EX(1)

- FAXDM(1)

- KPI(4)

- PBX(3)

- PCI DSS(2)

- RPA(1)

- SMS(2)

- SMS送信IVR(3)

- VOC(7)

- あふれ呼(5)

- アンケート(5)

- インバウンド(2)

- オートコール(8)

- カスハラ(7)

- カード決済(3)

- キャンペーン活用(1)

- コンビニ決済(1)

- コールセンターシステム(8)

- コールフロー(4)

- コールリーズン(5)

- チャットボット(2)

- テレワーク(2)

- バックオフィス(8)

- ビジュアルIVR(1)

- ボイスフィッシング(1)

- ボイスボット(8)

- ボイスボット・IVR選び方(15)

- マニュアル(11)

- 基本(1)

- 多要素認証(4)

- 多言語(1)

- 生成AI(3)

- 用件振分・情報案内(5)

- 督促(4)

- 自動受付IVR(1)

- 自治体DX(5)

- 電話取り次ぎ(14)

- 電話認証(4)

IVRで電話業務を自動化する手法や、IVRサービス提供会社を選ぶポイントを知ることができる資料を無料提供

IVRで課題解決

こんな課題ありませんか?

- 電話対応を自動化したい

- あふれ呼や営業時間外の機会損失を減らしたい

- 災害時のBCP(事業継続計画)やテレワークに活用したい

お電話からのお問い合わせ

-

大阪(西日本エリア)

06-6313-8000 -

東京(東日本エリア)

03-3645-1711